Geschichte der Russlanddeutschen

8 Kulturarchiv

8.2.5 Schicksalswege — Erinnerungen

8.2.5.3.2 Valery Höschele

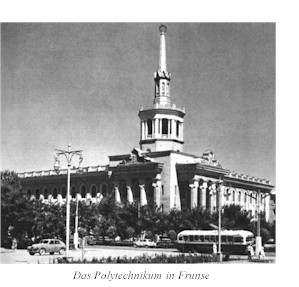

Valery Höschele wurde 1952 in Prokopjewsk, im Kusbassgebiet Russlands, geboren. Der Vater ist Bergmann, die Mutter Hausfrau. Zur Familie gehören noch zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester. 1955 siedelt die Familie in die Stadt Kokschitow nach Kasachstan um. Der Vater muss aus gesundheitlichen Gründen den Beruf des Bergmanns aufgeben und arbeitet fortan in einem Betrieb, der Kanalisationsarbeiten durchführt und Wasserleitungen installiert. 1964 zieht die Familie nach Frunse (heute Bischkek) in Kirgisien.

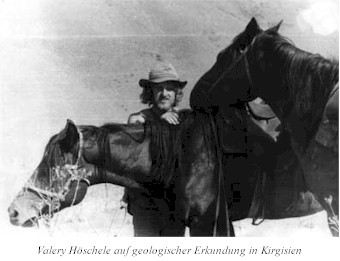

Valery macht 1970 sein Abitur und studiert in Frunse, unterbrochen durch zwei Jahre Armeedienst, bis 1978 an der Technischen Hochschule Geologie und Bergbauwesen. Als Studienbester darf er seine zukünftige Beschäftigung selbst aussuchen. Er entscheidet sich für Jakutien, arbeitet drei Jahre lang in einem geologischen Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, Kohlevorkommen ausfindig zu machen. Er kommt dabei viel herum, in Sibirien selbst, aber auch in der gesamten Sowjetunion.

Bei der gemeinsamen Arbeit in Sibirien lernt er seine zukünftige Frau kennen. Sie heiraten 1979 und bekommen zwei Söhne. Ab 1981 ist Valery Höschele wieder in Frunse, zunächst arbeitet er im Ministerium für Bauwesen und ist für Statik-Untersuchungen geplanter Industrieobjekte verantwortlich. Später wechselt er in andere Ministerien und ihnen unterstellte Betriebe und Einrichtungen, er arbeitet u. a. als Oberingenieur im Ministeriun für Baumaterialien und als Staatlicher Inspektor in der Bergbauaufsichtsbehörde. Zuletzt, bis 1996 ist er stellvertretender Chef eines geologischen Unternehmens, das im Rahmen des Ministeriums für Untersuchungen und die Erschließung von Baumaterialien zuständig ist. Seine Frau arbeitet ebenfalls als Geologin in einem wissenschaftlichen Institut.

1996 entscheiden sich Valery Höschele und seine Familie zur Übersiedlung nach Deutschland.

Die Entscheidung aus Kirgisien wegzugehen und nach Deutschland umzusiedeln ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Wir, meine Frau und ich, haben lange gezögert, hin und her überlegt. Der Antrag zur Übersiedlung lag fast zwei Jahre lang unausgefüllt in der Schublade. Ein Bekannter hatte ihn uns aus der diplomatischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland mitgebracht. Was sollten wir tun? Es gab eine Menge Gründe dafür, vieles sprach aber auch dagegen, diesen Schritt zu machen. Ich war lange Zeit innerlich zerrissen.

Wir lebten wenigsten in den letzten Jahren nicht schlecht. Nach dem Krieg hatten sich für meine Eltern und uns Kinder die Lebensbedingungen zunächst zwar langsam, aber dann doch merklich verbessert. Vater gehörte als Bergmann zu der Berufsgruppe, die nicht nur hohes Ansehen genoss, sondern auch gut verdiente, sehr gut sogar, wenn man das mit dem Verdienst der anderen Arbeiter verglich. In Kokschitow konnten wir uns sogar ein eigenes Haus kaufen und dann, als unsere Familie größer wurde, weiter ausbauen. Nachdem ich aus Jakutien zurückkam und in Frunse zu arbeiten begann, konnte ich für meine eigene Familie ebenfalls ein Einfamilienhaus erwerben, am Rande der Stadt, in einer schönen Gegend mit viel Grün. Natürlich war das Haus alt und zuerst in einem jämmerlichen Zustand. Wir haben es dann nach und nach in Stand gesetzt und modernisiert. Ich habe viel Arbeit und Freizeit investiert. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Es war unser Eigen, ich war stolz auf das Haus, für mich ein sichtbarer Ausdruck der eigenen Arbeit und des Erfolges. Wir hatten auch ein Auto und viele andere Dinge, die heute so zum Leben gehören. Zwar nicht in dem Maße, wie das hier im Westen üblich ist, doch für uns war es ausreichend. Wir waren und sind nicht anspruchsvoll.

Doch auch die anderen Dinge waren im Großen und Ganzen in Ordnung, die zwischenmenschlichen BeziehungenDas Polytechnikum in Frunse zwischen Kollegen und Freunden. Und ich hatte beruflichen Erfolg. Die drei Jahre in Jakutien sind mir unvergesslich. Ich habe da, was das Berufliche und das Menschliche im Umgang miteinander anbelangt, sehr viel gelernt. Mir wurden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, an denen ich als Absolvent der Hochschule, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, schnell reifen konnte. Im dortigen geologischen Unternehmen arbeiteten insgesamt etwa 250 Leute. Die Erkundungstrupps mussten sehr große Entfernungen zurücklegen, im Sommer mit Booten, im Winter mit Lkws auf den zugefrorenen Flüssen. Gewiss, es war schwere Arbeit, es gab wenig Freizeit. Wir waren bei Wind und Wetter unterwegs, bei sibirischer Kälte und an heißen Sommertagen, an denen uns Mücken und andere Insekten peinigten.

Oft verfluchten wir, doch das Ergebnis der Arbeit - die Erkundung und Bestimmung der Kohlevorkommen - konnte sich sehen lassen. Und vor allem, ich lernte dort meine Frau kennen. Damals noch Studentin. Wir haben in Jakutien geheiratet, dort wurde unser erster Sohn geboren.

Später wieder in Frunse ging es arbeitsmäßig weiter gut voran. Ich bekam verantwortungsvolle Funktionen in Betrieben, die direkt den Ministerien unterstellt waren. Ich lernte es, als Leiter und Vorgesetzter zu arbeiten. Es war nicht immer einfach, auch ich musste hin und wieder Lehrgeld bezahlen. Doch im Laufe der Jahre, so meine ich, habe ich die Sache recht ordentlich gemacht. Natürlich gab es auch so manches Hickhack, besonders in den Ministerien im Umgang mit den Herren Ministern und deren Eigentümlichkeiten. Mit der oft devoten Haltung, die von untergebenen Mitarbeitern in solchen Einrichtungen gefordert wird, habe ich mich nie anfreunden können. Dadurch entstand so man fluchten wir, doch das Ergebnis der Arbeit - die Erkundung und Bestimmung der Kohlevorkommen - konnte sich sehen lassen. Und vor allem, ich lernte dort meine Frau kennen. Damals noch Studentin.

Später wieder in Frunse ging es arbeitsmäßig weiter gut voran. Ich bekam verantwortungsvolle Funktionen in Betrieben, die direkt den Ministerien unterstellt waren. Ich lernte es, als Leiter und Vorgesetzter zu arbeiten. Es war nicht immer einfach, auch ich musste hin und wieder Lehrgeld bezahlen. Doch im Laufe der Jahre, so meinte ich, habe ich die Sache recht ordentlich gemacht. Natürlich gab es auch so manches Hickhack, besonders in den Ministerien im Umgang mit den Ministern und deren Eigentümlichkeiten. Mit der oft devoten Haltung, die von untergebenen Mitarbeitern in solchen Einrichtungen gefordert wird, habe ich mich nie anfreunden können. Dadurch entstand so mancher Konflikt. Doch das war wohl nichts Besonderes, es ist wohl überall in der Welt so oder ähnlich.

Trotz meiner Leitungsfunktionen war ich kein Mitglied der KPdSU. Vielem stand ich reserviert gegenüber. Heute, wenn ich zurückblicke, wird mir deutlich, dass ich mich nirgends so richtig zu Hause fühlte, nicht in der Sowjetunion und auch nicht in Kirgisien. Es blieben stets Vorbehalte, eine gewisse Distanz zur politischen Macht. Sie haben wohl ihre Ursache vor allem im Schicksal meiner Eltern und Großeltern. Ich kenne ihren Lebensweg zwar nur vom Erzählen her, dennoch ist er mir immer gegenwärtig, mal bewusster, mal weniger bewusst. Meine deutschen Vorfahren sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits sind über das Gebiet der heutigen Republik Moldawien, wo sie zuerst siedelten, auf die Krim gekommen. Sie waren Bauern. Ihre Höfe waren verhältnismäßig groß, sie hatten es bis zur Oktoberrevolution zu ansehnlichem Wohlstand gebracht. Später arbeiteten sie in einer Kolchose.

1938 wurden im Rahmen einer der "großen Säuberungswellen" Stalins, die das Land durchzogen, meine beiden Großväter, mein Vater und seine Brüder als "Volksfeinde" verhaftet. Die Großväter wurden ohne Gerichtsurteil erschossen, meine beiden Onkel kamen zehn Jahre in Haft, mein Vater musste neun Monate ins Gefängnis. Anschließend wurde er noch vor Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion nach Kasachstan deportiert. 1942 ist er in die Trudarmee eingezogen worden, er musste in den Kohlengruben von Prokopjewsk arbeiten. Das war für ihn wie auch für die anderen eine schlimme Zeit. Oft hat er uns davon erzählt, dass er es als Wunder ansah, diese Jahre überhaupt überlebt zu haben. Meine Mutter wurde mit ihrer Schwester und Tante ebenfalls nach Kasachstan deportiert. Im Alter von 17 Jahren kam sie im Februar 1942 in die Trudarmee. Erst mit Kriegsende verbesserte sich die Situation meiner Eltern. Mein Vater, der bis zu seiner Verhaftung 1938 als Lehrer gearbeitet hatte, blieb wie viele andere Russlanddeutsche in der Grube. Man bekam dort, wie schon gesagt, nach der Auflösung der Trudarmee guten Lohn. Das Leben hellte sich nach den dunklen Kriegsjahren etwas auf.

Meine Reserviertheit der Sowjetmacht gegenüber rührt auch von einer anderen Sache her, die mir selbst widerfahren ist. Während des Studiums gehörte ich zu den Studenten, die eine Studentenzeitung bzw. eine Wandzeitung herausgaben. Ein kritischer Beitrag von uns über die Arbeit des Rektorats der Hochschule schlug heftige Wellen. Wir waren gerade im Ernteeinsatz, als wir - ein russischer, ein kirgisischer Student und ich - vor den Kadi zitiert wurden. Man warf uns Antisowjetismus vor. Obwohl das sachlich in keiner Weise stimmte, wurde ich als einziger von uns Dreien von der Hochschule exmatrikuliert. Warum nur ich? Weil ich deutscher Nationalität war? ... Ich leistete dann gewissenmaßen "zur Bewährung" meinen Wehrdienst ab und konnte danach das Studium fortsetzen.

Abgesehen von dieser Sache habe ich aufgrund meiner deutschen Nationalität im Allgemeinen keine Benachteiligungen erfahren. Leute unterschiedlicher Nationalität arbeiteten in allen Bereichen zusammen, es spielte im täglichen Leben keine Rolle, ob jemand Russe, Ukrainer, Deutscher oder Kirgise war. Natürlich kamen für bestimmte staatliche Leitungsfunktionen nur Kirgisen in Frage. Doch das wurde akzeptiert, wir lebten ja schließlich in Kirgisien. Als Kind und Jugendlicher habe ich allerdings des öfteren erlebt, dass ich bei Streitigkeiten und Raufereien von den anderen, wenn die Sache eskalierte, mit Begriffen wie "Fritz" oder "du Faschist" beschimpft wurde. Das wurde aber schnell wieder vergessen, dahinter steckte meistens kein wirklicher Ernst. Ernsthafter war eine andere Begebenheit, die ich mit sieben oder acht Jahren hatte. Mein Vater fuhr mit mir im Fernzug. Es war schon spät am Abend, als ich noch einmal aus dem Abteil in den Gang hinaus trat. Dort standen junge Armeeangehörige am Fenster, sie waren angetrunken.

Sie drehten sich plötzlich um und fragten mich, was ich denn für einer sei. "Bist du etwa Deutscher?" Ich weiß nicht, wie sie das erraten hatten. Ich sprach Russisch wie alle anderen. Als ich ihre Frage bejahte, antworteten sie sehr zornig und mit verbissenem Gesicht: "Dich kleinen Deutschen müsste man wie euch alle anderen hier im Lande umbringen, einfach ausrotten." Ich bin furchtbar erschrocken, diese bösen Gesichter, diese schlimmen Worte, ich verstand die Welt nicht mehr, es war wie ein Alptraum. Ich erzählte meinem Vater davon nichts. Doch dieser Zwischenfall hinterließ in mir eine tiefe Wunde, die nur langsam vernarbte.

Deutsch sprachen meine Eltern zu Hause untereinander. Und es wurde meistens auch Deutsch gesprochen, wenn Verwandte und Bekannte auf Besuch bei uns waren. Wir Kinder sprachen im Allgemeinen nur Russisch. Wir verstanden Deutsch ein bisschen und konnten auch einfache Dinge in der Muttersprache sagen. In der Schule hatten wir Deutsch als Fremdsprache, zwei Stunden in der Woche. Das reichte jedoch nicht aus, um unsere Kenntnisse wirklich zu vertiefen. Ich interessierte mich dennoch sehr für Deutschland, das Land, aus dem unsere Vorfahren nach Russland gekommen waren. Vieles über Deutschland, seine Kultur, Literatur und technische Errungenschaften habe ich aus russischen Büchern erfahren. Wir haben solche Feste wie Ostern und Weihnachten auf deutsche Art und zu dem Datum wie in Deutschland gefeiert. Dazu kamen meistens die deutschen Verwandten, die in der Nähe wohnten. Aber wir haben dann die gleichen Feste noch einmal mit den russischen Nachbarn gefeiert, wenn sie ein paar Wochen später auf dem russischen Kalender standen. Das war selbstverständlich.

Mit der Perestroika und dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion änderte sich für uns vieles. Besonders deutlich zeigte sich das auf wirtschaftlichem Gebiet. Die meisten Betriebe bekamen große Schwierigkeiten, die Finanzen reichten nicht mehr aus, der Absatz und die Aufträge gingen rapide zurück. Das gesamte Wirtschaftssystem kam aus dem Gleichgewicht. Es begann die Privatisierung, der Kampf einflussreicher Leute um die besten Stücke des Kuchens, die Jagd nach dem schnellen Geld. In meiner Position hatte ich einen guten Ein- und Überblick. Ich begriff, dass das keine kurzfristige Krise, sondern der Beginn einer langen Talfahrt war, deren Ende und Auswirkungen niemand vorhersehen konnte. Das Unternehmen, dem ich als zweiter Chef vorstand, erfasste diese Krise auch. Wir mussten uns ständig verkleinern, Mitarbeiter entlassen. Es stand stets die Frage, ob wir für die verbliebenen Arbeiter und Angestellten noch den Lohn bzw. das Gehalt für den folgenden Monat aufbringen konnten. Es war sehr schwer für mich, Leute, mit denen ich viele Jahre zusammengearbeitet hatte, zu entlassen und zu wissen, dass sie kaum eine Chance haben würden, etwas Neues zu finden und fortan ohne jegliche soziale Absicherung leben müssen. Unsere Perspektive und die unserer Kinder war völlig ungewiss.

Hinzu kam noch etwas anderes. Als Kirgisien selbstständig wurde, verstärkten sich nationalistische Tendenzen. Im Staatswesen und vielen Unternehmen wurde Russisch oft abrupt ohne Übergang durch Kirgisisch ersetzt. Aus vielen anderen Maßnahmen der neuen Regierung wurde deutlich, dass Russen, Deutsche, aber auch andere Leute nicht kirgisischer Nationalität, nur noch als "Gäste" im Land betrachtet wurden. Das wurde zwar nicht offen verkündigt, doch unterschwellig kam das immer wieder zum Ausdruck. Niemand sagte direkt, dass ich oder andere das Land zu verlassen hätten. Doch auch das Indirekte und Unterschwellige tat weh, hatten wir doch fast ein ganzes Leben dort verbracht, gemeinsam das Land aufgebaut. Plötzlich wurden in mir dann auch wieder solche Dinge lebendig wie das Schicksal meiner Großeltern und meiner Eltern. Auch die Begebenheit im Fernzug drängte sich auf. Gewiss, man konnte das nicht unmittelbar miteinander vergleichen, die Zeiten waren andere geworden, aber dennoch waren diese Erinnerungen da, konnten nicht verdrängt werden. Wie viele andere Russlanddeutsche spürte ich deutlich, dass wir dort ohne Wurzeln und ohne wirkliche Heimat geblieben waren. Doch kann man so einfach weggehen? Das Zurücklassen von Verwandten, Freunden und Kollegen - das ist immer ein großer Verlust, das tut man nicht leichtfertig.

Auch die Bewegung "Nationale Wiedergeburt", die Ende der 80er Jahre entstand, konnte mir keine Perspektive oder gar Heimat bieten. Solche Überlegungen und Anstrengungen, wieder einen geschlossenen deutschen Siedlungsraum an der Wolga oder anderswo zu schaffen, erschien und erscheint mir heute mehr denn je unrealistisch. Ich wusste, dass das weder die Russen noch die anderen Völkerschaften auf ihrem Staatsgebiet zulassen würden. Reserviert blieb ich auch manchem Funktionär dieser Bewegung gegenüber. Ich konnte sehen, in welche Nähe sie oftmals ihre privaten wirtschaftlichen Interessen und Geschäfte mit denen der Bewegung und mit den Hilfsgeldern aus der Bundesrepublik brachten.

Letztlich haben sich meine Frau und ich unserer Söhne wegen dazu entschieden, nach Deutschland auszusiedeln und hier einen Neuanfang zu wagen. Vor allem für unsere beiden Kinder sollte Deutschland mehr Chancen und eine bessere Zukunft bieten. Wir waren uns von Anfang an darüber klar, dass die Übersiedlung kein leichter Weg sein würde, ein neues Leben in einem Land aufzubauen, aus dem meine Vorfahren gekommen waren, das wir aber nicht wirklich kannten. Meine beiden Brüder haben sich anders entschieden, sie sind in Kirgisien geblieben. Meine Schwester lebt in der Ukraine.

Vier Jahre sind wir nun in Deutschland. Positives und Negatives stehen eng beieinander. Es ist erstaunlich, wie schnell unsere beiden Söhne hier Fuß gefasst haben. Der ältere macht im kommenden Jahr das Abitur und wird Mathematik studieren. Er bringt schon überdurchschnittliche Leistungen und wird sicherlich später seinen beruflichen Weg machen. Da bin ich mir sicher. Der jüngere Sohn ist sehr erfolgreich auf sportlichem Gebiet. Er boxt und konnte gerade in seiner Gewichtsklasse Deutscher Meister der Jugend A werden. Die Sportschule, die er seit diesem Schuljahr besucht, bietet die Gewähr, dass sein Talent in guten Händen ist. Beiden Söhnen merkt man heute nicht mehr an, dass sie im Grunde genommen erst hier Deutsch gelernt haben. Sprachlich unterscheiden sich beide nicht von den "Einheimischen", ja, wir müssen sogar aufpassen, dass sie die russische Sprache nicht vergessen. Sie sind in ihren Kreisen voll akzeptiert. Sie fühlen sich hier heimisch, haben diesbezüglich überhaupt keine Probleme mehr.

Bei mir sieht es hingegen anders aus. Die sprachliche Barriere habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Ich dachte, mit der Absolvierung eines Sprachkurses wäre es getan. Obwohl ich nach unserer Ankunft hier ein halbes Jahr einen solchen Kurs besucht habe, fühle ich mich heute immer noch unsicher, besonders, was die Feinheiten der Umgangssprache anbetrifft. Ich lese viel, erweitere meinen Wortschatz. Aber, wenn ich "offiziell" reden muss, bei Behörden und so, dann treten doch ziemliche Hemmungen auf, dann sind zuerst die russischen Worte präsent, und ich muss erst nach den deutschen suchen. Das macht mich insgesamt unsicher und beeinträchtigt mein Auftreten.

Das Hauptproblem, auch in sprachlicher Hinsicht, ist, dass ich bislang keine feste Arbeit finden konnte und so faktisch außerhalb des Berufslebens stehe. Von Beginn an, noch in Kirgisien war mir klar, dass ich in meinem Beruf als Geologe und Bergwerksingenieur hier keine Arbeit finden würde. Doch ich sah für mich kein Problem darin, andere, weniger qualifizierte Tätigkeiten auszuüben, in der Baubranche, im Marketing oder auf dem Gebiet der EDV. Ich habe einen vom Arbeitsamt geförderten einjährigen Weiterbildungskurs für "Außenhandel und Marketing Osteuropa" absolviert.

Das Gebiet interessiert mich, da kann ich neben der russischen Sprache viele Kenntnisse und Erfahrungen aus meiner früheren Arbeit einbringen. Doch ich hatte wenig Glück. Zum einen entsprach der Kurs nicht dem versprochenen Niveau (er war als Kurs für Akademiker angeboten). Und zum anderen hielt die Trägereinrichtung des Kurses nicht ihr Versprechen, Praktikumsplätze in Betrieben zu suchen, die auch die Möglichkeit für eine spätere Einstellung boten. Ich musste mir zuletzt und übereilt, selbst einen Platz in der ersten besten Firma um die Ecke suchen, um überhaupt ein Praktikum machen zu können. Damit, so meine ich, war eine große Chance für mich, in dieser Richtung eine Anstellung zu finden oder die nötigen Kontakte dafür zu knüpfen, vertan.

Ich habe unzählige Bewerbungen geschrieben, doch bislang ohne Erfolg. Ich habe mir damals in Kirgisien nicht vorstellen können, dass ich hier in Deutschland mit 47 Jahren "ausgemustert" bin, kaum noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt habe. Das hielt ich für nicht möglich. In diesem Punkt hatte ich wohl ganz falsche Vorstellungen.

Es ist bitter, ohne Arbeit allein zu Hause zu sitzen. Die Jungs gehen zur Schule, haben viel zu tun und stehen schon ihren Mann. Meine Frau hat sich in der Kommunalpolitik engagiert. Sie ist oft auch an den Wochenenden für die Politik unterwegs. Auch ihr gelingt mehr und mehr der Anschluss und die Integration. Doch für mich ist das ohne Arbeit schwer. Meine Kontakte zu den Einheimischen sind begrenzt. Ein paar Worte beim Einkaufen und hin und wieder ein Wort mit den Nachbarn, so im Vorbeigehen, mehr nicht. Manchmal treffe ich mich mit Bekannten, auch Russlanddeutsche, wir reden über uns. Die meisten von ihnen haben ähnliche Probleme wie ich. Ich weiss, dass es nicht meine persönliche Schuld ist, ohne Arbeit zu sein. Doch die Situation zerrt an den Nerven. Man kommt immer öfter ins Grübeln. Die viele Zeit, die ich habe, nutze ich zur eigenständigen Fortbildung, ich qualifiziere mich weiter am Computer, in den Dingen des Internets und in den so genannten neuen Medien. Ich mache das mit viel Interesse und auch mit Spaß. Doch letztlich stellt sich mir immer wieder die Frage, wozu das alles, wenn ich es doch möglicherweise beruflich nicht nutzen kann. Nur für den privaten Bereich ist das zu wenig. Für Zeitungen, die hier in Deutschland in russischer Sprache erscheinen, schreibe ich zuweilen kleine Artikel. Ich verdiene dabei nicht viel, aber es hilft, etwas Nützliches zu tun, wenigstens punktuell am Alltagsleben der Gesellschaft aktiv teilzunehmen.

Seit kurzem arbeite ich einige Stunden in der Woche ehrenamtlich in der Verwaltung der Kommune. Ich helfe mit, die fehlenden Unterlagen für die Erneuerung der Abwasserleitungen zu erstellen. Hier ist auch mein Fachwissen gefragt und das stärkt das Selbstvertrauen. Vielleicht wird bald das Geld für ein Projekt mit bezahlten Mitarbeitern bewilligt. Sollten dann weiterhin meine Bewerbungen um eine Anstellung keinen Erfolg haben, könnte das wenigsten für ein Jahr oder möglicherweise auch mehr einen Ausweg aus meinem Dilemma bedeuten.

Um hier in Deutschland wirklich Wurzeln zu schlagen, mich zu Hause fühlen zu können, brauche ich Arbeit. Ohne sie geht es nicht. Mit 47 Jahren bin ich einfach zu jung, um nur auf die Erfolge der Söhne und das politische Engagement meiner Frau zu schauen. Natürlich, ihr Fortkommen, das bedeutet mir viel, ich bin stolz auf sie. Doch für mich kann es beruflich nicht alles gewesen sein, ich will mich damit nicht abfinden.

Doch auch die anderen Dinge waren im Großen und Ganzen in Ordnung, die zwischenmenschlichen BeziehungenDas Polytechnikum in Frunse zwischen Kollegen und Freunden. Und ich hatte beruflichen Erfolg. Die drei Jahre in Jakutien sind mir unvergesslich. Ich habe da, was das Berufliche und das Menschliche im Umgang miteinander anbelangt, sehr viel gelernt. Mir wurden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, an denen ich als Absolvent der Hochschule, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, schnell reifen konnte. Im dortigen geologischen Unternehmen arbeiteten insgesamt etwa 250 Leute. Die Erkundungstrupps mussten sehr große Entfernungen zurücklegen, im Sommer mit Booten, im Winter mit Lkws auf den zugefrorenen Flüssen. Gewiss, es war schwere Arbeit, es gab wenig Freizeit. Wir waren bei Wind und Wetter unterwegs, bei sibirischer Kälte und an heißen Sommertagen, an denen uns Mücken und andere Insekten peinigten.

Doch auch die anderen Dinge waren im Großen und Ganzen in Ordnung, die zwischenmenschlichen BeziehungenDas Polytechnikum in Frunse zwischen Kollegen und Freunden. Und ich hatte beruflichen Erfolg. Die drei Jahre in Jakutien sind mir unvergesslich. Ich habe da, was das Berufliche und das Menschliche im Umgang miteinander anbelangt, sehr viel gelernt. Mir wurden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, an denen ich als Absolvent der Hochschule, noch nicht ganz trocken hinter den Ohren, schnell reifen konnte. Im dortigen geologischen Unternehmen arbeiteten insgesamt etwa 250 Leute. Die Erkundungstrupps mussten sehr große Entfernungen zurücklegen, im Sommer mit Booten, im Winter mit Lkws auf den zugefrorenen Flüssen. Gewiss, es war schwere Arbeit, es gab wenig Freizeit. Wir waren bei Wind und Wetter unterwegs, bei sibirischer Kälte und an heißen Sommertagen, an denen uns Mücken und andere Insekten peinigten.  Später wieder in Frunse ging es arbeitsmäßig weiter gut voran. Ich bekam verantwortungsvolle Funktionen in Betrieben, die direkt den Ministerien unterstellt waren. Ich lernte es, als Leiter und Vorgesetzter zu arbeiten. Es war nicht immer einfach, auch ich musste hin und wieder Lehrgeld bezahlen. Doch im Laufe der Jahre, so meinte ich, habe ich die Sache recht ordentlich gemacht. Natürlich gab es auch so manches Hickhack, besonders in den Ministerien im Umgang mit den Ministern und deren Eigentümlichkeiten. Mit der oft devoten Haltung, die von untergebenen Mitarbeitern in solchen Einrichtungen gefordert wird, habe ich mich nie anfreunden können. Dadurch entstand so mancher Konflikt. Doch das war wohl nichts Besonderes, es ist wohl überall in der Welt so oder ähnlich.

Später wieder in Frunse ging es arbeitsmäßig weiter gut voran. Ich bekam verantwortungsvolle Funktionen in Betrieben, die direkt den Ministerien unterstellt waren. Ich lernte es, als Leiter und Vorgesetzter zu arbeiten. Es war nicht immer einfach, auch ich musste hin und wieder Lehrgeld bezahlen. Doch im Laufe der Jahre, so meinte ich, habe ich die Sache recht ordentlich gemacht. Natürlich gab es auch so manches Hickhack, besonders in den Ministerien im Umgang mit den Ministern und deren Eigentümlichkeiten. Mit der oft devoten Haltung, die von untergebenen Mitarbeitern in solchen Einrichtungen gefordert wird, habe ich mich nie anfreunden können. Dadurch entstand so mancher Konflikt. Doch das war wohl nichts Besonderes, es ist wohl überall in der Welt so oder ähnlich. Meine Reserviertheit der Sowjetmacht gegenüber rührt auch von einer anderen Sache her, die mir selbst widerfahren ist. Während des Studiums gehörte ich zu den Studenten, die eine Studentenzeitung bzw. eine Wandzeitung herausgaben. Ein kritischer Beitrag von uns über die Arbeit des Rektorats der Hochschule schlug heftige Wellen. Wir waren gerade im Ernteeinsatz, als wir - ein russischer, ein kirgisischer Student und ich - vor den Kadi zitiert wurden. Man warf uns Antisowjetismus vor. Obwohl das sachlich in keiner Weise stimmte, wurde ich als einziger von uns Dreien von der Hochschule exmatrikuliert. Warum nur ich? Weil ich deutscher Nationalität war? ... Ich leistete dann gewissenmaßen "zur Bewährung" meinen Wehrdienst ab und konnte danach das Studium fortsetzen.

Meine Reserviertheit der Sowjetmacht gegenüber rührt auch von einer anderen Sache her, die mir selbst widerfahren ist. Während des Studiums gehörte ich zu den Studenten, die eine Studentenzeitung bzw. eine Wandzeitung herausgaben. Ein kritischer Beitrag von uns über die Arbeit des Rektorats der Hochschule schlug heftige Wellen. Wir waren gerade im Ernteeinsatz, als wir - ein russischer, ein kirgisischer Student und ich - vor den Kadi zitiert wurden. Man warf uns Antisowjetismus vor. Obwohl das sachlich in keiner Weise stimmte, wurde ich als einziger von uns Dreien von der Hochschule exmatrikuliert. Warum nur ich? Weil ich deutscher Nationalität war? ... Ich leistete dann gewissenmaßen "zur Bewährung" meinen Wehrdienst ab und konnte danach das Studium fortsetzen.